高齢者マークは何歳から義務?罰則の有無や正しい使い方を徹底解説

- 2024.03.27

最終更新日 2024.7.24.

【シニアカーのエキスパート!シンエンス監修】高齢者マーク(もみじ・四つ葉マーク)は、高齢ドライバーが車両に表示することで、周囲のドライバーに注意を促すための重要なマークです。

このマークは、高齢者が安全に行動できるようにするための取り組みから生まれたもので、使用することで本人はもちろん周囲の安全面にも効果があります。

しかし、「高齢者マークは何歳からつけるべきなのか?義務なのか、つけない場合の罰則はあるのか?」といった疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、高齢者マークの意味、使用方法、取得方法について詳しく解説します。高齢ドライバー自身だけでなく、周囲の安全を確保するために、正しい使い方を知っておきましょう。

電動車いす、電動カートのレンタル・販売を行う専門会社。高い技術力と豊富な実績で運転指導からメンテナンスまでトータル的にサービスを提供。そのほか歩行器のメーカーとしても、超コンパクトサイズから大型モデルまでラインナップ豊富に展開。

▷コーポレートサイトはこちら

目次

高齢者マーク(高齢運転者標識)とは?

高齢者マーク(高齢運転者標識)は、高齢ドライバーが車両に表示することで、周囲のドライバーに注意を促すための標識です。通称「四つ葉マーク」や「もみじマーク」と呼ばれています。

道路交通法に基づいて導入され、高齢ドライバーが安全に運転できる環境を作るための重要なマークです。他の運転者に高齢ドライバーの存在を知らせ、交通事故のリスクを減少させる効果があります。

高齢者マークがあることによって、周囲の車が高齢者の車両に気がつき、お互いに安全な走行ができるように配慮し合うことができます。

種類は四つ葉マークともみじマークの2種類

高齢者マークのデザインは新型の『四つ葉マーク』と旧型の『もみじマーク』の2種類があります。

旧型のもみじマークは紅葉をモチーフにしたデザインです。1997年から使用されていて、黄色とオレンジ色のリーフ型をしていました。しかし、枯れ葉を連想してしまうこともあり一部では評判がよくありませんでした。

そこで、2011年からはクローバーとシニアの「S」をかたどった新型の四つ葉マークが誕生しました。四つ葉のクローバーをモチーフにしており、幸運と安全を象徴しています。

デザインは変更になりましたが、旧型のもみじマークと新型の四つ葉マークのどちらのマークも高齢運転者標識として同様に機能し、高齢ドライバーの安全運転を支援します。

高齢者マークの使用は何歳から?

高齢者マークの使用は道路交通法に基づき、70歳からのドライバーが対象です。高齢者マークは義務ではなく、努力義務となっています。表示しない場合でも罰則はありません。

70歳以上75歳未満の場合は「加齢に伴って生ずる身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるとき」は任意で取りつけるようになっていました。

75歳以上の場合は着用義務とされていていましたが、2009年(平成21年)4月に、道路交通法の一部を改正する法律(平成21年法律第21号)により、努力義務となりました。

義務ではありませんが、高齢者の身体機能の低下を考慮し、周囲の注意を引くためです。特に75歳以上の運転者には、表示することが強く推奨されています。

高齢者マークは、自家用車だけでなく、タクシーや営業者など全ての車が対象です。

高齢者マークをつけないと罰則はある?

努力義務のため、高齢者マークをつけない場合でも法律上の罰則はありません。高齢者マークの表示はあくまで推奨されているものであり、義務ではないためです。強制力がなく、つけるかつけないかは個人に任せられているところが大きくなっています。

道路交通法改正により当分の間は義務化は適用しないことになりましたが、高齢者の運転は、事故の確率がさまざまな面から高い傾向にあります。

交通事故のリスクを減少させるためにも、70歳になったら高齢者マークの使用を積極的に心がけましょう。

参考:警視庁|自動車の運転者が表示する標識(マーク)について

高齢者マークの表示対象者以外の罰則について

高齢者マークの表示対象者以外の他の車両は注意が必要です。

高齢者マークの車に対して、安全な車間距離を確保せずに幅寄せをするなどの進路変更を行った場合、道路交通法に違反することになり、罰金や行政処分が科されます。

| 車の種類 | 反則金 | 行政処分点数 |

|---|---|---|

| 大型車、中型車、準中型車 | 7,000円 | 1点 |

| 普通車 | 6,000円 | 1点 |

| 二輪車 | 6,000円 | 1点 |

| 小型特殊車 | 5,000円 | 1点 |

運転時は安全距離の確保や適切な配慮を心掛けましょう。

高齢者マークはどこで手に入れるの?

高齢者マークは、運転免許試験場や免許更新センター、カー用品店やホームセンター、インターネット通販サイト、100円ショップなどで入手することができます。

2枚1組で販売されていることが多く、価格は数百円〜千円前後となっています。

購入する際は、吸盤タイプやマグネットタイプなど、車両の仕様に合わせて選ぶことが重要です。また、反射材が使用されているものを選ぶことで、夜間の視認性を高めることができます。

一部の自治体では高齢ドライバーに対して無料で配布しているところもあるので、お住まいの地域のホームページや電話などで確認してみてくださいね。

高齢者マークをつけるメリットは?保護義務規定について知ろう

高齢者マークをつけることで、高齢ドライバーだけでなく周囲の安全性も向上します。

ここでは、高齢者マークの具体的なメリットと保護義務規定について詳しく解説します。

高齢者マークの安全運転への影響

高齢者マークを表示することで、周囲のドライバーに高齢者が運転していることを知らせ、注意を促すことができるメリットがあります。

高齢ドライバーの存在を意識することで、以下のように他の運転者が安全な距離を保ち、より注意深く運転するようになります。

・適切な車間距離の保持

・無理な追い越しの抑制

・交差点での譲り合い

特に、交差点や車線変更の際に注意を喚起する効果があるでしょう。

高齢者マークを表示することで、交通事故のリスクを減少させ、安全運転を支援する効果が期待できます。

高齢者マークと保護義務規定の関係

日本の道路交通法では、高齢ドライバーに対して特定の保護義務規定が設けられています。この規定により高齢者マークを表示している車両に対して、他のドライバーがより注意深く運転するように促せることができます。

例えば、高齢者マークをつけた車に対して無理やり割り込んだり、幅寄せをすることは禁止されていて、道路交通法違反になります。

その場合、以下のような罰金や減点が科されます。

■5万円以下の罰金

■反則金:

・大型自動車・中型自動車等7,000円

・普通自動車・自動二輪車6,000円

・小型特殊自動車5,000円

■基礎点数1点

ちなみに、70歳未満のドライバーでも高齢者マークをつけた車を運転することは問題ありません。しかし、保護義務規定で守られる対象は、高齢者マークをつけた70歳以上のドライバーのみです。

高齢者マークはどこにつけるのが正解?位置や取り付け方

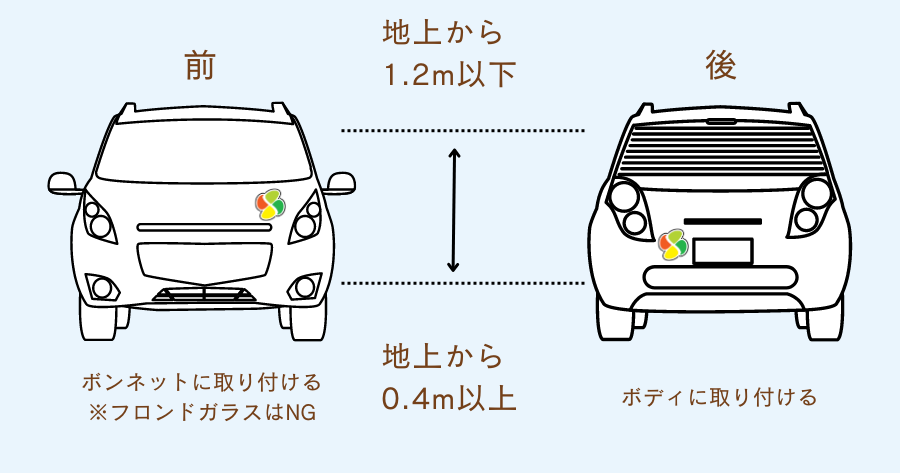

高齢者マークは、他のドライバーが容易に識別できるように、車両の前方と後方に1枚ずつ貼ります。

つける場所は、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい場所につけることが推奨されています。

フロントガラスや側面の窓につけるのは法令違反となってしまうため、注意しましょう。

高齢者マーク(高齢運転者標識)は、適切な位置に取り付けることでその効果を最大限に発揮します。以上のことを踏まえて、高齢者マークは見やすい位置にしっかりと固定し、色あせや損傷がないように定期的に確認することが大切です。

シニアカーに乗る際も高齢者マークは必要?

高齢者マークは自動車を運転する際に必要なもので、自動車免許証が不要なシニアカーにはつける必要はありません。

高齢者マークをつける年齢になると、免許返納が頭をよぎりますよね。免許返納したあとの移動手段に悩み、なかなか踏み切れない方もいるでしょう。

しかし、運転免許証返納後でも免許不要で運転できるシニアカーは、車の運転が不安になった高齢者の方にとってより安全・気軽に行動範囲を広げてくれるおすすめの移動手段です。

さらに、シンエンスが提供する見守りができるGPSサービス「モニスタ」を、シニアカーに取りつけて併用すれば、ご家族もさらに安心して過ごすことができます。

「モニスタ」のGPS見守りサービスは、ご利用者の居場所だけでなく、外出状況やお出かけルートの変化・安全運転状況などが把握できます。

知らないエリアに来て道がわからなくなってしまった、バッテリー切れで立ち往生してしまった場合など、もしものときもご家族はすぐに駆けつけることができるため安心です。シニアカーのタイヤやバッテリーなどの消耗部品の交換の目安も教えてくれるので、突然の故障なども防げます。

利用できる車種や料金については、モニスタ公式サイトまでお問い合わせください。

まとめ:高齢者マークをつけて自分も周りも意識して安全な運転に繋げよう

今回は高齢者マークについて解説しました。

高齢者マークを使用することで、ドライバー自身が安全運転に対する意識を高めると同時に、周囲の車や歩行者に対しても注意を促すことができます。

高齢者マークは社会全体が高齢者の安全運転をサポートするための重要なツールです。

運転が不安になってきたなという方は、シニアカーもぜひ視野に入れてみてくださいね。購入を検討している人は、シニアカーや電動車いすの専門店、「げんき工房」がおすすめです。

新品・中古品どちらも試乗でき、レンタルも可能です。アフターサポートも充実しているので安心ですよ。

ぜひチェックしてみてください。